Ein Wahlkampf der Spaltung und verpassten Chancen

Die Bundestagswahl 2025 war eine der anstrengendsten der letzten Jahrzehnte. Politik, Medien und Gesellschaft haben gemeinsam zu einer Atmosphäre beigetragen, die weniger von echten Problemlösungen als von Polarisierung und Populismus geprägt war. Die Wahl zeigt: Wenn sich in den nächsten Jahren nichts ändert, könnte die Demokratie vor noch größeren Herausforderungen stehen.

In diesem Blogbeitrag

Reaktive Politik und populistische Narrative

Der Wahlkampf wurde von zwei dominierenden Themen bestimmt: Wirtschaft und Migration. Diese Themen sind zweifellos wichtig, aber sie wurden emotional stark aufgeladen und als zentrale Wahlkampfschwerpunkte genutzt – oft zulasten anderer dringender Probleme. Viele Menschen kämpfen mit steigenden Mieten, höheren Lebenserhaltungskosten und fehlender sozialer Gerechtigkeit. Diese wirtschaftlichen Aspekte wurden kaum konkret behandelt, obwohl sie für einen erheblichen Teil der Wählerschaft existenzielle Fragen sind.

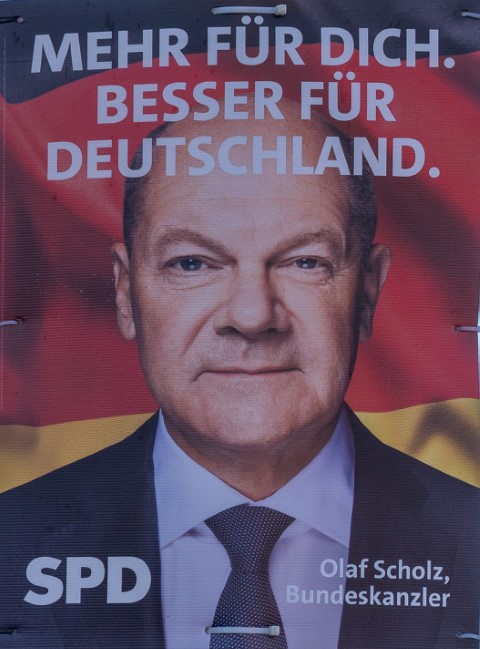

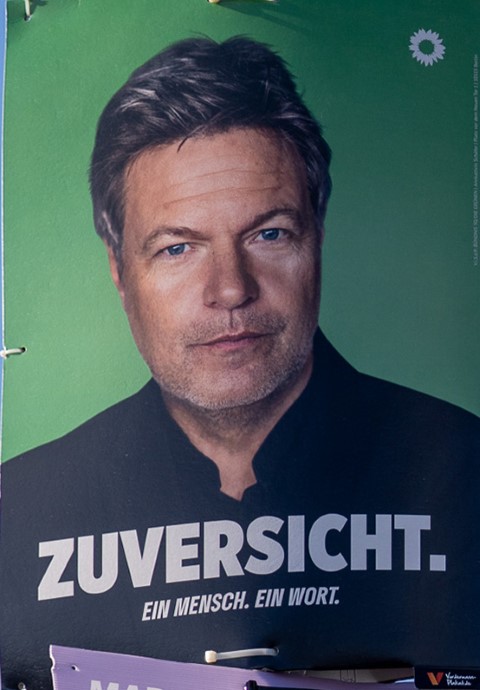

Die AfD hat durch ihre konsequente, aber oft populistische Haltung profitiert – nicht weil ihre Lösungen realistisch waren, sondern weil sie eine klare, wenn auch fragwürdige Botschaft gesendet hat. CDU und FDP haben sich teils dieser Rhetorik angenähert, um nicht das gesamte migrationskritische Wählerpotenzial der AfD zu überlassen. Die SPD und die Grünen hingegen haben sich stärker auf soziale und klimapolitische Themen fokussiert, diese jedoch nicht ausreichend in den Vordergrund gestellt, um eine klare Abgrenzung zu schaffen. Innerhalb der Parteien gibt es jedoch auch Stimmen, die sich differenziert mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, allerdings waren sie im Wahlkampf nicht dominant genug.

Hinzu kam ein Wahlkampf, der eher einem Sandkastengefecht glich. Spitzenpolitiker lieferten sich laute, persönliche Angriffe, statt sachliche Debatten zu führen. Viele Themen, die die Menschen wirklich bewegen – soziale Sicherheit, Bildung, steigende Lebenshaltungskosten – wurden nur am Rande erwähnt oder gar nicht ernsthaft behandelt. Ein Wahlkampf, der dringend nötige Problemlösungen liefern sollte, wurde zu einem Spektakel ohne Substanz.

Medien: Verstärkung der gesellschaftlichen Spaltung

Die Medienlandschaft trug maßgeblich zur Zuspitzung der Wahlkampfstimmung bei. Es wurde weniger über Lösungen berichtet als über Skandale, Zuspitzungen und Konflikte. Bestimmte Themen wurden immer wieder besonders hervorgehoben, vor allem dann, wenn sie Emotionen anheizten. So wurden Straftaten von bestimmten Gruppen überproportional oft in den Mittelpunkt gestellt, während ähnliche Vorfälle kaum Beachtung fanden. Gleichzeitig gibt es jedoch auch viele journalistisch hochwertige Quellen, die sachliche und faktenbasierte Berichterstattung bieten – allerdings erreichen diese oft nicht die breite Öffentlichkeit, da sie weniger reißerisch aufbereitet sind.

Nicht allein die Medien tragen Verantwortung für verzerrte Debatten – auch die Konsumenten von Nachrichten haben eine Verantwortung, sich breit zu informieren und nicht nur Schlagzeilen oder virale Inhalte als Faktenbasis zu nutzen. Kritisches Lesen und ein bewusster Umgang mit Informationen sind essenziell, um Manipulation zu vermeiden.

Soziale Medien als Brandbeschleuniger der Polarisierung

Soziale Netzwerke spielten im Wahlkampf eine zentrale Rolle – allerdings nicht als Plattform für differenzierte Debatten, sondern als Beschleuniger von Fake News und Manipulation.

Gezielte Desinformation: Falschmeldungen zu Migration, Kriminalität und Wirtschaft wurden bewusst gestreut – sowohl von nationalen als auch internationalen Akteuren.

Algorithmus-getriebene Polarisierung: Wer einmal in eine bestimmte Meinungsblase geriet, bekam immer extremere Inhalte ausgespielt.

Emotionen statt Fakten: Sensationsmeldungen und Fake News verbreiten sich schneller als nüchterne Analysen – denn Wut und Angst sorgen für höhere Interaktionsraten.

Besonders problematisch waren gezielte Desinformationskampagnen aus dem Ausland, die bewusst Stimmungsmache betrieben und die Demokratie destabilisieren sollten. Hier zeigt sich eine gefährliche Entwicklung: Soziale Netzwerke haben die Kontrolle darüber verloren, welche Informationen tatsächlich sachlich korrekt sind und welche nur die Spaltung verstärken.

Bot-Netze und Trollfarmen: Die unsichtbare Manipulation

Ein weiteres großes Problem waren künstlich erzeugte Meinungsströmungen durch Bot-Netze und Trollfarmen. Fake-Accounts erzeugten tausende Likes und Kommentare, um bestimmte politische Narrative größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren. Dies führte dazu, dass sich Menschen beeinflusst fühlten und glaubten, eine Meinung sei die Mehrheit, obwohl sie möglicherweise nur durch technische Manipulation verstärkt wurde.

Diese Methoden werden gezielt genutzt, um Wahlen zu beeinflussen – oft von Akteuren, die kein Interesse an einer stabilen Demokratie haben. Gegen diese Entwicklung hilft nur eines: Medienkompetenz. Kinder und Jugendliche müssen frühzeitig in die Lage versetzt werden, populistische Inhalte und Fake News zu erkennen. Eine verstärkte politische Grundbildung in Schulen ist notwendig, damit junge Menschen lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen. Maßnahmen zur Regulierung von Social Media hingegen sind schwer durchsetzbar und gleichen einem Kampf gegen Windmühlen.

Die vergessene Jugend

Eine Gruppe wurde im Wahlkampf fast vollständig ignoriert: die jungen Menschen. Obwohl sie die Zukunft des Landes gestalten, kamen ihre Themen kaum vor.

Bildung muss reformiert und stärker finanziert werden.

Die Digitalisierung darf nicht länger verschleppt werden.

Junge Menschen brauchen mehr politische Mitbestimmung, aber nicht nur symbolisch – ihre Entscheidungen müssen echte Auswirkungen haben.

Soziale Sicherheit und leistbares Wohnen müssen gezielt für die jüngere Generation verbessert werden.

Verbindliche Jugendparlamente oder festgelegte Beteiligungsquoten in politischen Prozessen könnten eine Lösung sein.

Fakten prüfen, kritisch denken, bewusst handeln

Um Manipulation und Desinformation entgegenzuwirken, kann jeder einzelne aktiv werden:

Fakten prüfen: Nachrichten nicht einfach glauben, sondern deren Quellen checken.

Inhalte nicht ungeprüft teilen: Falschinformationen verbreiten sich rasend schnell – ein kurzer Faktencheck kann helfen.

Mehrere Quellen nutzen: Eine Nachricht in verschiedenen Medien prüfen, um Verzerrungen zu erkennen.

Seriöse Informationsquellen nutzen: Plattformen wie Abgeordnetenwatch oder Demografie-Portal bieten faktenbasierte Einblicke in politische Entscheidungen.

Es gibt Chancen für Veränderung

Die neue Regierung muss die echten Probleme angehen, bevor demokratiefeindliche Strömungen weiter wachsen. Es braucht faktenbasierte Politik, ernsthafte Lösungen und den Mut, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig gibt es Chancen zur positiven Veränderung: Mehr politisches Engagement der Jugend, kritische Mediennutzung und faktenbasierte Debatten könnten die Demokratie langfristig stärken. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein – nicht nur für die Parteien, sondern für die Gesellschaft als Ganzes.